Résidences secondaires et désertification à l’année : les villages bretons en danger ?

- Roland Chevallier

- 12 mai 2025

- 5 min de lecture

Depuis plusieurs années, la Bretagne occupe une place de choix dans le cœur des Français en quête d’un second souffle. Avec son littoral sauvage, son architecture traditionnelle, sa qualité de vie et sa culture profondément ancrée, la région attire de plus en plus d’acquéreurs. Mais derrière cette attractivité se cache une réalité plus préoccupante : la croissance continue des résidences secondaires s'accompagne souvent d'une perte de dynamisme résidentiel, particulièrement dans les communes littorales et rurales.

Alors que certains villages affichent plus de 50 % de logements occupés seulement quelques semaines par an, la question se pose : la Bretagne est-elle en train de devenir une région de résidences secondaires au détriment de ses habitants permanents ? Et surtout, quelles sont les conséquences de ce phénomène sur l’équilibre des territoires ?

Une explosion des résidences secondaires en Bretagne

Un phénomène ancien, mais qui s’accélère

Le recours à la résidence secondaire en Bretagne n’est pas une nouveauté. Dès les années 1970, des familles venues d’Île-de-France, de Nantes ou de Rennes acquéraient des maisons sur la côte pour y passer les vacances. La beauté du littoral, la relative accessibilité des prix comparée à d'autres régions balnéaires, et le lien familial ou culturel entretenu avec la région ont nourri cette tendance.

Mais depuis la crise sanitaire de 2020, ce phénomène s’est considérablement accéléré. Le développement massif du télétravail, la volonté de s’éloigner des grandes métropoles et la quête de nature ont conduit à une véritable ruée vers les maisons en bord de mer ou à la campagne. De nombreux biens, jadis vacants ou laissés à l’abandon, ont été rénovés pour devenir des résidences de loisirs, ou des "pied-à-terre" semi-permanents pour des citadins en quête d’évasion.

Des chiffres qui parlent

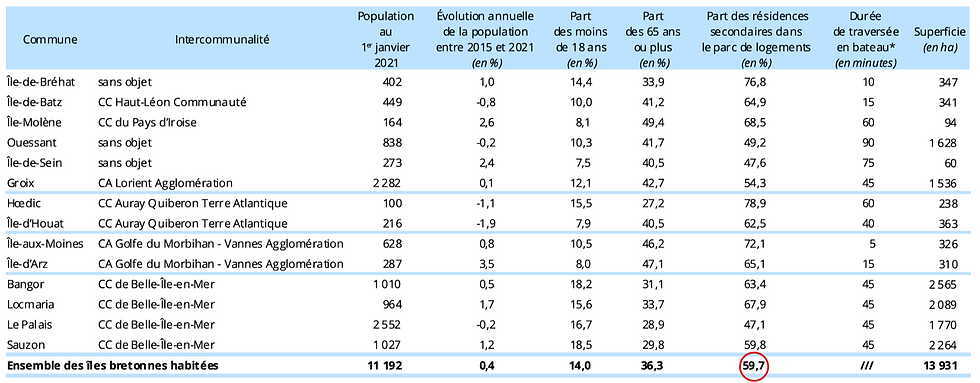

Les statistiques confirment cette dynamique : selon l’INSEE, la Bretagne compte aujourd’hui près de 300 000 résidences secondaires, représentant environ 14 % du parc de logements régional, un chiffre bien supérieur à la moyenne nationale.

Mais ce pourcentage monte en flèche dans les communes littorales : dans certaines parties du Finistère sud ou des îles du Morbihan (comme Belle-Île-en-Mer), les résidences secondaires dépassent 60 %, voire 70 % du parc immobilier.

Cette évolution modifie en profondeur le paysage immobilier : flambée des prix, raréfaction des biens à vendre, multiplication des agences spécialisées dans la location saisonnière.

Un moteur économique... à court terme

L’arrivée de nouveaux propriétaires peut constituer une opportunité économique à court terme : les chantiers de rénovation dynamisent le secteur du bâtiment local, les commerces de proximité bénéficient des flux touristiques estivaux, et les municipalités perçoivent une taxe d’habitation plus élevée sur les résidences secondaires. Ce phénomène injecte temporairement de la richesse dans des territoires parfois en déclin économique.

Mais ces bénéfices ponctuels ne doivent pas masquer les conséquences structurelles de ce modèle.

Une pression sur le tissu local et l’équilibre des territoires

La désertification hors-saison

L’une des principales conséquences du développement des résidences secondaires est la désynchronisation de la vie locale. Dans de nombreuses communes bretonnes, la population triple ou quadruple en été, puis retombe à des niveaux extrêmement bas le reste de l’année. Les rues se vident, les écoles ferment par manque d’élèves, les services publics se retirent, faute de fréquentation suffisante.

Ce phénomène affecte particulièrement les communes rurales ou insulaires, où la présence humaine constante est essentielle pour maintenir un tissu social et économique vivant. L’hiver, certains villages se transforment en "stations fantômes", avec peu de commerces ouverts et une perte de convivialité ressentie par les derniers résidents à l’année.

L’éviction progressive des locaux

L’afflux de résidents secondaires, souvent plus aisés, a mécaniquement entraîné une hausse rapide des prix de l’immobilier. Cette pression foncière rend l’achat ou la location très difficile pour les habitants d’origine, notamment les jeunes ménages, les actifs, ou les travailleurs saisonniers. De nombreux Bretons se retrouvent ainsi contraints de quitter leur commune, voire leur région, pour trouver un logement accessible.

Ce processus d’exclusion résidentielle provoque une gentrification des territoires, où le cadre de vie est conservé, mais vidé de ses forces vives : enseignants, agriculteurs, commerçants, artisans ou soignants.

Un déséquilibre social et économique

Au-delà du logement, la structure sociale même des villages bretons est affectée. Les résidents secondaires, absents la majorité de l’année, ne participent que marginalement à la vie associative, culturelle ou politique locale. Le lien social se distend, les solidarités de proximité se fragilisent, et les échanges intergénérationnels s’amenuisent.

En s’orientant vers une économie centrée sur le tourisme et l’hôtellerie saisonnière, certains villages deviennent également dépendants d’un modèle économique instable, particulièrement vulnérable aux crises sanitaires, économiques ou climatiques.

Quelles réponses pour réconcilier attractivité et ancrage local ?

Agir sur le levier politique et réglementaire

Face à cette situation, plusieurs communes bretonnes expérimentent des dispositifs pour réguler les résidences secondaires. Certaines villes classées en "zone tendue" imposent désormais une autorisation préalable pour transformer un logement principal en meublé touristique. D'autres optent pour une majoration de la taxe d’habitation, ou pour l’instauration de quotas dans les nouveaux lotissements.

À l’échelle nationale, la loi Climat et Résilience prévoit aussi une limitation de l’artificialisation des sols (objectif Zéro Artificialisation Nette), qui oblige à mieux utiliser l’existant plutôt que de construire à tout-va.

Encourager la diversité résidentielle

Il est crucial de favoriser l’installation de résidents à l’année en diversifiant l’offre de logement : développement de l’habitat social, réhabilitation des logements vacants, soutien à l’accession à la propriété pour les jeunes ménages ou les primo-accédants.

Les communes peuvent également encourager des modèles d’habitat alternatif, comme les habitats participatifs ou les résidences intergénérationnelles, qui permettent de reconstruire du lien social tout en répondant aux enjeux environnementaux.

Revaloriser l’ancrage local

Enfin, il ne faut pas opposer systématiquement les résidents secondaires aux habitants permanents. Certains d’entre eux souhaitent s’impliquer davantage dans la vie locale. Des initiatives émergent : ouverture de tiers-lieux, engagement associatif, jardins partagés, coopératives villageoises.

En encourageant cette implication, les municipalités peuvent créer des ponts entre les différentes populations et réancrer les résidences secondaires dans un projet de territoire vivant, plutôt que décoratif.

Pour conclure, la Bretagne se trouve aujourd’hui à un carrefour décisif. Si l’attractivité de ses paysages, de son patrimoine et de son mode de vie est indéniable, elle ne doit pas se faire au détriment de la vie locale. Les résidences secondaires, si elles ne sont pas encadrées, risquent de transformer les villages en vitrines sans âme, vidées de leurs habitants, de leurs commerces et de leur culture vivante.

L’avenir des villages bretons dépendra de leur capacité à rester des lieux de vie, et non de passage.

Commentaires